About: Difficulties of inventors

Pri: Problemoj de inventistoj

Published, Aperis: taz – die tageszeitung, 26.02.2000

Was es nicht alles gibt! Schneckenscheren, Einhandpflaster, Eis abweisende Kunststofffolien… Für jeden erdenklichen Zweck lassen sich Tüftler neue patentwürdige Dinge einfallen. Erfinder werden ist gar nicht so schwer! Erfinder sein dagegen schon: Ein schlechtes Image, bürokratische Schikanen und die Ignoranz der Industrie machen ihnen das Leben sauer. Und gelegentlich stehen sie sich selbst im Weg.

„Kein Handwerksmann soll etwas Neues erdenken oder erfinden oder gebrauchen“, verordnete zum Beispiel im Jahr 1532 die Zunfturkunde der Stadt Thorn. Längst vergangene Geschichte? Noch in diesem Jahrhundert, im kommunistischen Ostblock, wurden Erfinder-Verbände regelmäßig aufgelöst. Heute ist Erfinden in Deutschland nicht verboten, jedenfalls nicht grundsätzlich. So richtig erwünscht sind Innovationen aber auch nicht – einmal abgesehen von Sonntagsreden, die beschwören, dass man nur mit „Kreativität“ im globalen Wettbewerb bestehen könne.

Die Probleme fangen schon in den Schulen an. Seit Jahren werden die Stunden des Kunst- und Werkunterrichts gekürzt, klagt zum Beispiel der Lehrer Hubert Fenzl. Als er 1982 auf die Idee kam, am humanistischen Maristengymnasium in Fürstenzell (bei Passau) eine „Erfinderwerkstatt“ einzurichten, waren die Schulbehörden keineswegs begeistert: „Was für Erfindungen sind von Schulkindern schon zu erwarten?“ Die Erfinderwerkstatt schert sich nicht um ihre Kritiker und ist bis heute erfolgreich. Von den 1.000 Schülern des Gymnasiums nutzen rund 30 das Angebot. Die besten Ideen kommen – im langjährigen Durchschnitt und gegen alle bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnisse zur „kreativen Leistungsfähigkeit von Kindern“ – mit 14 Jahren: klemmfreie Reissverschlüsse, Futternäpfe mit Verdunstungskühlung, verschleißarme Flugzeugreifen und viele andere. 18 Patente wurden den jungen Erfindern bisher erteilt.

Seit 4 Jahren bekommen die Fürstenzeller auch vom Staat einen kleinen Zuschuss. Die vorige Bundesregierung war nämlich zu der Einsicht gelangt, das „Erfinderklima“ in Deutschland müsse dringend verbessert werden. Sie startete für Kleinbetriebe und für freie Erfinder, deren Anteil an den Patentanmeldungen seit Jahren bei rund 16 Prozent liegt, das Programm „Innovationsstimulierung der deutschen Wirtschaft durch wissenschaftlich-technische Information“, kurz INSTI. Nach dem Vorbild des japanischen Instituts für Erfindung („Hatsumai Kyokai“), das seit 1904 Japan mit einem Netz von Erfinderclubs überzieht, soll es Erfinder und Wirtschaft zusammenbringen.

Es reiche nicht aus, das Patentwesen zu verbessern, fand der damalige Forschungsminister Jürgen Rüttgers: Vor allem das Sonderling-Image der Erfinder müsse beseitigt werden. Die Medienberichterstattung ist seither freundlicher geworden. Selbst in Schwaben, seit dem 19. Jahrhundert als Tüftler-Ländle gerühmt, werden Erfinder aber immer noch eher „als Spinner belächelt“ denn anerkannt, bedauert Jörg Niederer. In der Erfinder-AG des Gymnasiums Saulgau hat der 19-jährige ein Türeinhängegerät entwickelt: „Nie mehr Finger einklemmen!“.

Heute werden von INSTI 163 Erfinderclubs gefördert, etwa 100 davon sind bei Schulen angesiedelt. Beate Treu, die am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln das Programm koordiniert, ist optimistisch, dass die Clubs auch nach dem Auslaufen der Förderung im Jahr 2.000 erhalten werden können. Das Forschungsministerium entscheidet darüber im nächsten Frühjahr.

Abgesehen von den Clubs scheint die Erfinder-Initiative Rüttgers aber weitgehend versandet zu sein. Karl Bauch vom Deutschen Erfinderverband klagt, die Rahmenbedingungen für „kreative Einzelpersonen“ und Kleinunternehmen seien unverändert: „seit vielen Jahren unbefriedigend“. Und die neue Bundesregierung sei eine große Enttäuschung: Sie habe es bisher „nicht verstanden, auch nur einzelne Weichen in die Richtung für mehr Erfindernähe zu stellen“.

Besonders stört die Erfinder, dass es nicht gelungen ist, die „Neuheitsschonfrist“ wieder einzuführen. In Japan und den USA können Erfinder ihre Idee veröffentlichen, Prototypen auf Messen ausstellen, mit potenziellen Kunden sprechen, Kinderkrankheiten kurieren – und trotzdem innerhalb von 6 Monaten ein Patent erwerben. In Deutschland ist das dagegen seit dem europäischen Patentabkommen von 1978 nicht mehr möglich. Sei die „Veröffentlichung“ auch noch so klein – danach ist keine Patentanmeldung mehr möglich. Ein nationaler Alleingang zur Wiedereinführung der Schonfrist wäre wenig sinnvoll, auf EU-Ebene aber konnte sich die deutsche Bundesregierung bisher nicht gegen den Widerstand der Chemieindustrie und Frankreichs durchsetzen.

Auf Europa sind die Erfinder ohnehin schlecht zu sprechen. Es gibt zwar seit 1973 in München das Europäische Patentamt mit 4.000 Angestellten – aber immer noch kein Patent, das in den beteiligten 25 Staaten oder wenigstens im ganzen EU-Binnenmarkt gelten würde. Die europäischen Patentgebühren, die höher sind als die nationalen, weil sich das Europäische Patentamt nur über sie finanziert, wurden zwar etwas gesenkt – an den horrenden Übersetzungskosten, die rasch 37.000 Mark erreichen, hat sich aber nichts geändert, weil alle Staaten auf ihrer Sprache bestehen.

„Das europäische Patent ist eine Mogelpackung“, schimpft Karl Bauch. De facto müsse man sein Patent dann doch wieder für jedes Land eigens durchfechten. „Und in Italien läuft nichts ohne Patentanwalt. Den ersten Termin bekommt man nach 5 Jahren.“ Erfinder sollten sich teure internationale Patente erst einmal sparen und „vor der Haustüre anfangen“, empfiehlt der Erfinder-Verband. Bei wirklich guten Ideen kann das jedoch ein Fehler sein: Ernö Rubik zum Beispiel meldete seinen „Zauberwürfel“ nur in Ungarn zum Patent an – und sah im Rest der Welt prompt durch die Finger.

Das Bundesforschungsministerium konnte sich nicht einmal mit seinen Vorstellungen zum deutschen Patentwesen durchsetzen. Die hiesigen Patentgebühren werden nämlich keineswegs „stabilisiert“ – sondern sollen im Jahr 2000 um 15 Prozent erhöht werden. Das deutsche Patentamt DPMA untersteht nicht dem eher innovationsgeneigten Forschungs- oder Wirtschaftsministerium, sondern ist ein Stiefkind des Justizministeriums. Obwohl die Zahl der Patentanmeldungen steigt und das DPMA sogar Gewinn abwirft, 1998 fast 64 Millionen Mark, wurde sein Personal reduziert. Von der Anmeldung bis zur Erteilung eines Patents verstreichen daher im Schnitt 33 Monate – moderne Produktzyklen sind oft kürzer!

Es werden jedoch nicht einmal die bestehenden Patent-Möglichkeiten ausgenützt. Dass so wenige Hausfrauen Erfindungen schützen lassen, liegt vielleicht an dem Vorurteil, nur „geniale“ Lösungen könnten angemeldet werden. Das DPMA betont dagegen: „Auch kleinere Verbesserungen können schutzwürdig sein.“ Arme Erfinder können Verfahrenskostenhilfe beantragen. Kleinbetriebe erwirtschaften aus Unkenntnis über die Perspektiven des Patents „Verluste von mehreren Milliarden Mark“, schätzt das Wirtschaftsministerium. Tüftler wie Artur Fischer, der Dübel und viele andere Erfindungen konsequent durch 6.000 Patente absicherte und darauf ein florierendes Unternehmen baute, sind selten. Wer keine eigene Firma hat, kommt auch schwer dazu, Hersteller für sein Produkt zu finden.

Als Hans-Benno Roolf im Auftrag der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern auf den Gedanken kam, zwischen Innovationen und Arbeitsplätzen könnte ein Zusammenhang bestehen, und den Dialog mit Unternehmen suchte, merkte er: „Einige reagieren richtig abweisend, wenn sie auf die Entwicklung neuer Produkte angesprochen werden“. Gute Erfindungen bedrohen nicht nur eingeschliffene Routinen, sondern auch gutgehende Geschäfte: Wer – außer den Käufern – kann zum Beispiel wartungsfreie Ölfilter gebrauchen? Kann ein Konzern, der Atomkraftwerke baut, Interesse an stromsparenden Staubsaugern haben? Ewigen Ruhm erlangte die Siemens-Entscheidung, das in Deutschland erfundene Fax-Gerät den Japanern zu überlassen: „Wir haben doch unser Telex!“

Berufserfinder Heinrich Schreiber, von den Medien wegen seiner Schneckenschere zur Tötung von Gartentieren geliebt, hat es deshalb „längst aufgegeben“, Hersteller für seinen genial-einfachen Einfall „Enteisung ohne Abtauen“ zu suchen. Seine Sperrmüll-Klapptische baue er nur noch deshalb bei Messen auf, um die Konsumenten aufzuhetzen: „Ich will den Leuten zeigen, was alles möglich ist. Damit sie im Laden nachfragen: Warum kann man die Innenwände von Kühltruhen nicht einfach mit einer Plastikfolie auskleiden, an der Eis nicht haftet?“

Es gibt durchaus Erfinder, die mit Großkonzernen ins Geschäft kommen – aber nicht sehr viele. Laut Gustav Kühl, der eine der 10 Siemens-Patentabteilungen leitet, bekommt Siemens im Jahr rund 400 Angebote von freien Erfindern, davon „mindestens 50 Perpetuum-mobile-Ideen“. Mit etwa 3 Prozent komme man zum Vertragsabschluss. Wenn es in die eigene „Patentstrategie“ passe, arbeite man auch mit Externen zusammen: Siemens Deutschland „zahlt jedes Jahr an rund 8.300 Erfinder einen zweistelligen Millionenbetrag“.

Die meisten Innovationen, die von großen Firmen realisiert werden, kommen von Universitäten und Forschungsinstituten, nicht von unabhängigen Erfindern, wie sie zum Beispiel auf der Erfindermesse IENA in Nürnberg zu finden sind. Praktischen Kleinigkeiten gelingt es jedoch immer wieder, von der IENA zu starten: Schwimmflügel für Kinder, sich wiederaufrollende Hundeleinen, Inline-Skater und Koffer mit Rollen waren in früheren Jahren Messe-Neuheiten.

Die meisten Erfindungen kommen allerdings nie in die Läden. „Viele Erfinder überschätzen die Bedeutung ihrer Patente“, schildert der Freiburger Patentvermarkter Tobias Krebs den Hauptfehler der Tüftler: „Die Entwicklung eines Prototyps macht nur 25 Prozent des Erfolgs aus“ – die Hauptarbeit der Markteinführung komme dann erst noch. Viele Erfinder seien so auf ihre Ideen fixiert, dass sie für Verbesserungsvorschläge unzugänglich seien. Ihre Erfolglosigkeit führe zu Frust, der wiederum zu einer „gewissen Aggressivität“ – was erfolgreiche Verkaufsverhandlungen erst recht verhindere. „Von 100 Ideen schaffen es vielleicht 2, und dann ist man gut.“ Auf keinen Fall sollten daher Erfinder „Haus und Hof verkaufen und eigenes Geld reinstecken“: die Kapitalbeschaffung sei „nicht der wichtigste Punkt“ – wenn man einen guten Businessplan vorlegen könne.

„Erfinder sind oft technisch sehr kreativ, haben aber von Geldbeschaffung und Marketing keine Ahnung“, bedauert auch Karl Bauch vom Deutschen Erfinderverband. Von den rund 30.000 deutschen Erfindern informiere sich nur eine kleine Minderheit auf der IENA oder bei den diversen INSTI-Beratungsstellen: „Sie machen einfach drauf los, sie fallen wie eine Mütze von einer Stufe auf die andere – und jedesmal voll auf die Nase.“

Der Tatendrang der Erfinder-Schüler in Fürstenzell läßt sich vom Schicksal ihrer erwachsenen Kollegen nicht bremsen. 1999 erfanden sie unter anderem Einhand-Wundpflaster, Bewegungstrainer für Bettlägerige und Bänderwickelgeräte für Krankenhäuser – natürlich alles zum Patent angemeldet und auf der letzten IENA professionell präsentiert. „Dass wir Kinder sind, spielt keine Rolle“, findet der 13-jährige Christoph Häckl, „die Leute sehen doch selbst, dass man unsere Sachen gut vermarkten kann“. Und sein Mitschüler Fritz Bauhuber erklärt: „Erfinden geht ganz einfach. Man schaut, was man noch nicht hat, was man braucht – und dann erfindet man das halt.“

Ein Schutz für Ideen

Der beste Einfall nützt nichts, wenn die Ergebnisse nicht geschützt werden: Wer investiert in die Herstellung von Produkten, wer informiert über Innovationen, wenn die Konkurrenz sich die Entwicklungsarbeit sparen kann – und die Idee einfach klaut? Daher wurde im 18. Jahrhundert in England das Schutzrecht „Patent“ erfunden: Der Erfinder legt seine Idee offen (lateinisch patens = offen) und bekommt dafür eine Zeit lang das Monopol, seine Erfindung zu vermarkten.

Patente sind Territorialrechte – also trotz EU Sache der Nationalstaaten. In Deutschland wurde 1877 das Kaiserliche Patentamt in Berlin eröffnet; es erteilte Patent Nr.1 einem Verfahren zur Herstellung von roter Farbe. Heute verwalten die 2.300 Mitarbeiter des Deutschen Patent- und Markenamts DPMA in München (mit Filialen in Berlin und Jena) einen Bestand von 350.000 Patenten und eine Bibliothek mit 50 Mio. Patentdokumenten.

Auf 83.300 Patentanmeldungen im Jahr 1998 folgten 1999 rund 94.000 – davon 51.500 aus dem Inland, vor allem zu Fahrzeug- und Maschinentechnik. Die meisten deutschen Patente werden von Siemens, Bosch und BASF angemeldet. Das ist einer der Gründe für das Süd-Nord-Gefälle: Allein von Siemens kommen 3.000 Patente, so viele wie aus ganz Neufünfland; in Baden-Württemberg ertüfteln 100.000 Einwohner 98 Patente, in Mecklenburg-Vorpommern 0,5. Immerhin gibt es aber 300.000 alte DDR-Patente, die nun von ABM-Kräften nach Verwertbarem durchforstet werden.

Nur etwa jede 5. Patentanmeldung übersteht die DPMA-Prüfung. Entdeckungen, Spiele, chirurgische Verfahren oder „Sittenwidriges“ wie Einbrecherwerkzeug sind von vornherein ausgeschlossen. Nach §1 des Patentgesetzes werden Patente erteilt für Erfindungen, die neu sind, einer ausreichenden erfinderischen Leistung entsprechen und gewerblich anwendbar sind.

„Neu“ heißt: Es darf vor der Anmeldung kein Mucks in die Öffentlichkeit geraten sein – nicht in Zeitschriften, nicht am Stammtisch, nicht bei „Jugend forscht“ und auch nicht im Internet (was letztes Jahr rund 10 Erfinder verpatzten). Andernfalls kann nur noch ein Gebrauchsmuster erteilt werden.

Ein Gebrauchsmuster ist eine Art „kleines“ Patent und für „kleine“ Erfindungen oft ausreichend: in wenigen Wochen (statt 2 Jahren) zu haben und billiger (50 Mark für die ersten 3 Jahre statt 650 Mark allein für die Anmeldung). Allerdings ist es nur eine Registrierung ohne vorherige Prüfung – das heißt, unter Umständen muss der Erfinder vor Gericht beweisen, die Anforderungen zu erfüllen. Ein Gebrauchsmuster kann maximal 10 Jahre verlängert werden, Patente für 20 Jahre.

Da die Patentgebühren progressiv auf jährlich bis zu 3.300 Mark ansteigen, wird die Hälfte aller Patente nach 8 Jahren aufgegeben – weil sie keine Erträge brachten. Was nützt das beste Patent, wenn niemand es realisieren will? Otto Kornei etwa versuchte 6 Jahre lang, den ersten Kopierer zu verkaufen (weitere Beispiele in A.Fehringer: „Die größten Pechvögel des Jahrhunderts – mit ihren Ideen wurden andere reich“, Ueberreuter Verlag).

Martin Ebner

Zu den japanischen Erfinder-Clubs für Schulkinder siehe: Kaiserliches Lob für gute Ideen

N.B. (08.05.2014): zum Thema Innovation in Österreich:

O glücklich Paar, und glücklich immerfort,

Wenn falscher Wahn euch nicht verführt

Noch mehr zu wünschen, als ihr habt,

Und mehr zu wissen, als ihr sollt!

(Tenor Uriel in Joseph Haydns „Die Schöpfung“ )

#Werbung für meine Amazon-Affiliate-Seite:

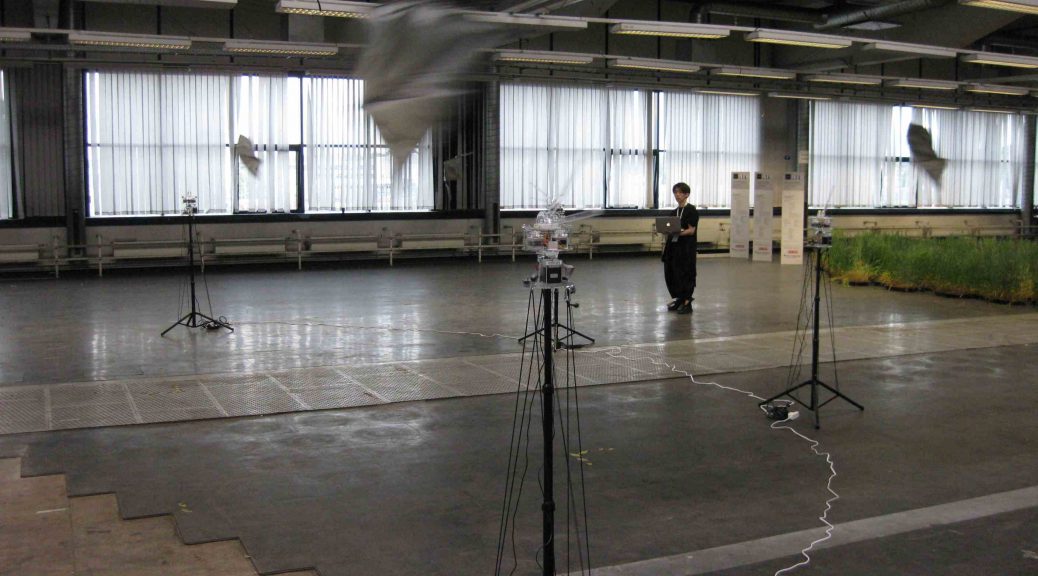

Foto: Ryo Kishi presents „Anti Conductor“ at Ars Electronica 2019 in Linz, Austria: „If no one tries to go against the flow, nothing is going to change… The image of an individual struggling in the flow is full of power and energy, even if the efforts might not pay off. It’s simply fascinating to see an individual’s attempt to break the norm of their environment, and wish for the revolution that could come from it.“ Japana artisto Ryo Kishi dum festivalo Ars Electronica en Linz, Austrujo. Ryo Kishi probt während der Ars Electronica 2019 in Linz, Österreich, den Aufstand.